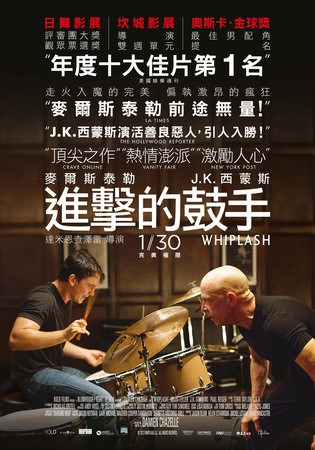

Whiplash(美國) / 進擊的鼓手(台) / 鼓動真我(港) / 爆裂鼓手(網)

根據個人去年看電影時的觀察發現,在年初的時候因為金球獎、奧斯卡獎的提名陸續出爐,加上分別於1、2月舉辦的頒獎典禮;這時台灣的片商開始會引進一些當初可能忽略掉或不看好能賣座的電影,這期間會有許多獲獎的好電影可以觀賞。

個人推測這部《進擊的鼓手》屬於一般觀眾會喜愛,文青會大愛的那種電影。電影的音樂節奏很強,類型屬爵士樂團,而音樂向來就是大眾喜愛的生活要素。有在玩音樂的朋友應該頗能感同身受,尤其像是吉他、貝斯、鼓手這類的。

這部電影是在描述「執著」這件事,但它不是那種典型的勵志片,能感受到這部影片有在嘗試成為一部迷人電影的一些技巧,會覺得這些技巧應用的還不夠純熟。反倒是覺得電影在角色的刻劃上表現的相當優異,J.K.西蒙斯的演技也相當精湛。

貼心提醒:電影有很多快度移動的特寫鏡頭,若把戲院分成三等份,會建議坐中、後排的位置。

.主要獎項:奧斯卡入圍(5)、奧斯卡得獎(3) @2015年奧斯卡

.上映日期:2015/01/30

.電視首播:2015/10/04 21:00~23:15 @ STAR Movies

.片長:106分

.電影資訊:@開眼、@IMDb(8.7/26,228)、@爛蕃茄(95%/212)、@臉書專頁(2.5萬讚)

.電影預告:中文預告

.隱藏劇情:無

.影展:2014年台北金馬影展(分類:影壇新世代)

(以下心得談及劇情,會影響您觀賞電影的樂趣,建議看完電影再看)

題材:鼓手、爵士樂團

小題材:紐約薛佛音樂學院(Shepherd School of Music)、巴迪‧瑞奇(Buddy Rich)、查理·帕克(Charlie Parker)

音樂向來都是人們相當喜愛的生活要素,看看那些相當火紅的選秀節目:台灣的《超級星光大道》,中國的《超級女聲》、《中國好聲音》、《我是歌手》,美國的 《The Voice》、《美國偶像》、《X音素》等等,都可以證明音樂是可以跨國界的、普遍被觀眾喜愛的。

為什麼開頭就要先提到這個?我覺得大部分人在遇到自己喜愛的事物時,人們是不會理性客觀去評論事物的。即使節目明顯造顯他們也不認為,人們總是只相信自己想相信的。

我喜歡這部電影,它的音樂真的很迷人,讓人是在一種非常舒服的狀態下欣賞電影。有許多爵士樂團練習表演的畫面,這本來容易讓像我這種沒有音樂素養的人覺得沉悶的畫面,導演用了許多特寫的畫面(手彈鋼琴、俯視打鼓鏡頭、打鼓時手部的特寫、銅鈸表面漸起的汗水、手指按薩克斯風鍵等),畫面富有變化讓人不會覺得沉悶。電影在剪輯與音樂搭配的部份很不錯(會這樣子說,我想那背景音樂應該不是現場收音的)。

在劇中角色做出音樂練習或表演時總會好奇這些人都是有音樂底子的演員,還是在接下這部電影後才開始練習的?我對音樂沒那麼了解,聽不出像劇情中「走音」的部份,也看不出主角打鼓的技術到底算是好還是壞,所以就不針對這部份做評論;但電影給我的感覺這些演員能讓我信服他們就是那薛佛學院的頂尖學生。

這部電影不像一般的勵志片,不是那種告訴你只要堅持就一定會成功的電影。與其說它是勵志電影,我反而覺得它在描述身為一位表演者「執著」到近乎入魔這件事。

要成為頂尖的表演者,比別人還要努力練習是免不了的,安德魯就有多次打鼓打到流血,OK繃一貼又繼續練習到滲血,最後乾脆弄個冰桶直接來冷卻傷口的血液。也因為該位置只能有一個人上場演出,競爭者彼此間互相仇視、比較;這些部份都會讓我想起《黑天鵝》這部電影,同樣都是為了夢想不顧一切。

安德魯有多執著?從他開車時被車撞,奮力從翻倒的車中爬出還是堅持要跑去會場演出這點可以看出。電影也在詮釋一種「許多知名的表演者已經執著到只關注在自己的喜好上,而不管現實生活中的一切」,這部份是用妮可這個角色來詮釋。安德魯自命不凡,寧肯「早逝」但被眾人記住與談論,也不願默默無名過著平淡的一生。他不願花時間與女友相處,只想專注於成功。我們可以看到許多在某項目有不凡成就的人,都無暇顧及家庭、朋友等人際關係;電影就是想闡述這點。

此外電影還想表達一個核心的概念就是「努力不一定會讓你成為最頂尖的表演者」,這關係到天份(另外兩位鼓手就沒有那樣的天份)、努力程度,此外還需要被「刺激」。(個人覺得第三點應該是「運氣」,但電影沒有著重在此要素上描述)

佛烈契就是信奉此信念,他曾以查理·帕克(Charlie Parker)為例,說他早期表演技術極差,鼓手 Jo Jones 看不下去,直接把鈸拔下來丟他,當眾受此大辱的他下定決心苦練,才有後來的「大鳥」(Yardbird) 查理·帕克。

小豪:查理·帕克苦練後吹奏薩克斯風的速度相當驚人,電影讓安德魯也在苦練打擊的速度,可能是個對照或致敬。

發現了沒?其實佛烈契也是個相當「執著」的人,他認為這種刺激能最有效激發出人的潛能,所以總是語帶羞辱、謾罵的對樂團學員咆哮。他是怎麼跟安德魯說的?「我永遠不會為了我的努力道歉」,從這裡可以看得出來。

就像我們認知中的美國文化講究「讚美」,總是把很好(Good job!)、沒關係(It’s OK)掛在嘴邊,佛烈契認為「很好是殺傷力量最大的兩個字」,他認為過於容易滿足自我表現的人永遠不會進步。

我會認為這部電影表現最為優異的地方在於角色塑造,尤其是佛烈契這個角色:他很準時(一秒鐘都不差的整點開門,在劇中是個笑點)。執著於學員做出完美的表現(包括音準、步調)。總是語帶羞辱與謾罵,還會動手丟椅子、打巴掌。即使把練團時間拖上六小時也要在三位鼓手中找出能完美呈現他想要的狀況的鼓手。他討厭人沒有自主想法、不了解狀況的人;所以那位沒走音但不知道自己有沒有走音的學員被他趕走,不知道自己步調是太快還是太慢的安德魯被他呼了好幾個巴掌。他其實是個面惡心善的人,是真心把學生當成自己孩子的那種;尚恩‧凱西過世那段可以看出,雖然他口頭總是說「別壞了我的名聲」,但他在意學員的程度也更甚一般人。

會覺得電影有很多技巧都還在摸索練習,像是結尾那段就玩了一個報復哏(或說致敬哏)。

先是因為安德魯被律師誘導說出對於佛烈契不利的話,佛烈契被學校辭退只能在小酒館現場表演賺取生活費。佛烈契邀請安德魯來幫忙演出,告訴他要演出的曲子是他練習過無數次的那兩首。等到真正上場表演時,佛烈契跑到他面前說了一句「你以為我不知道是誰告密的嗎?」,表達出對「就是你這個告密鬼」的不滿,佛烈契露出一個「等著出糗吧你!」的詭異微笑後就開始指揮。安德魯這時才發現他的樂譜跟其他成員都不同,結果當然是出糗,一如他以前用哭泣、跑去找爸爸擁抱的方式來處理。

附註:怕有朋友看不懂這段,所以小豪加了些解說。這裡可以解釋為報復哏,有點像《告白》最後那段的手法。

但他不甘就此受辱,選擇逃下台,於是他跑回場上,「先聲奪人」的演奏出自己苦練過多次的那首曲子;這次換他回嗆佛烈契「等我給你指示吧」,他沒說出口的話則是「我先演奏啦,若你的樂團不跟上來,這次出糗的變成是你們啦!」

會覺得像「致敬」哏的原因,是因為這段有呼應到前面查理·帕克被羞辱的故事;但是電影編寫了一個很有意思的完美反擊,在震動人心的音樂表演中,做出了一個會想讓觀眾跳起來鼓掌叫好的完美Ending。

導演在用不一樣的手法說故事上做了很多的嘗試,企圖心很強,可以感受到這些點,表現的也很不錯;但其實還可以做得更好,把想展現的技巧再明確一些,再細膩一些。

非電影想呈現的主軸,純為個人觀賞電影時思考的事。絕大多數的行業或圈子都是一樣的,人們都會想成為最受到注目的那一個,這必須先讓自己以成為最頂尖的人物為目標。

那些成功的人總在規勸我們「努力就一定會成功,就像我一樣」(那會讓粉絲有種「我也能成為他」的信念)。但事實上我總認為,除了需要天份、超乎常人的練習外,運氣其實也很重要。

我們總是不會去注意那些在辛苦努力過程中失敗的人,每天都有許多人做著星夢,但能被大眾所記住的並不多;

執著往往是成功者不可或缺的特定,但不是每個執著的人都會成功。(這部電影把這些點演出來了!)

我想努力不該是為了被眾人記住,而是出自於自己的興趣與認同,為了興趣而努力,沒有成名也是很棒的過程。

麥爾斯泰勒(Miles Teller) 飾演 安德魯‧奈曼(Andrew Neyman)

會覺得這個演員不是所謂的那種帥哥,若說到他有演出過《分歧者》,我想大部分觀眾應該還是想不起來這位演員。

但在這部電影中有呈現出來他蠻迷人的點,像是笑起來時很可愛,這演員有其獨特的魅力,未來發展是令人期待的。

電影在呈現他在打鼓時的奮力、痛楚的樣子還蠻逼真的。

麥爾斯泰勒在《分歧者》中並不容易引人注目。

JK 西蒙斯(J.K. Simmons) 飾演 特倫斯‧佛烈契(Terence Fletcher)

看電影時有種這演員演技好精湛喔的感受,查資料時才發現他就是舊版蜘蛛人的報社老闆啊!雖然沒完整看過舊版蜘蛛人,但也對該角色印象相當深刻。

讓我深刻感受到他演技很精湛的地方在於,他要求安德魯等人打擊出他想要的步驟,他聽幾秒後說「No!」並比出停止符號時,會覺得那段展現出來的演技,是要非常非常投入這個角色才有辦法達成的。

在上頭說過這部電影對於這個角色的塑造,是整部電影中我最佩服的部份,JK 西蒙斯活靈活現的演活了這樣的角色。

(Melissa Benoist) 飾演 妮可(Nicole)

這位演員蠻令人眼睛為之一亮的,有其吸引人的魅力,可惜在劇中並沒有太多的戲份。

(Austin Stowell) 飾演 Ryan,非電影劇照,大帥哥一枚。

(Nate Lang) 飾演 Carl,有種貴族感(或說是公子哥)的帥哥類型。

純個人紀錄用:電影中有提到美國某個知名戽斗的人,翻譯時是翻成陳為民。(想先紀錄下來以後分析用,台灣不同時期在翻譯作品時的選擇譯法,《姐姐我醉大》也是這種翻譯法。)

為避免文章過長,更多電影情報請看第2頁。