Simpel(德國, 2017年) / 他叫簡單,他是我兄弟(台灣) / My Brother Simple(英文) / 我单纯的兄弟(網路)

故事描述一個單親家庭中母親生病,哥哥負責養家與照顧智能障礙的弟弟,某日因為監護權的關係導致政府要強制把弟弟送去安養機構照顧,不願兄弟分離的哥哥決定帶著弟弟展開一場躲避警察追緝的冒險旅程,是部喜劇、溫馨情感並行的公路電影。

觀影情報

(以下心得談及劇情,會影響您觀賞電影的樂趣,建議看完電影再看)

題材:智能障礙、長期照顧;冬泳(很戰鬥民族的日常)、喪禮(葬禮)、瑞比兔先生/Mr.Rabbit、打電動、烹飪、公車、蹺蹺板、鞦韆、遊樂場、生日派對、救護車、走鐵軌

電影背景:漢堡(克爾布蘭大橋?、漢堡中央車站)

這部電影是6月14日觀賞,到7月9日才有空動手寫心得,諸多觀影時想記錄下來的雜感已忘記,僅分享幾個印象較深刻的。

電影風格

人際關係互動的描寫

歐洲電影中很常見人際關係互動的描寫,在這部公路電影中尤其明顯。私以為這跟歐洲普遍講究個體自主性有關(若是亞洲則多著重在家庭與家族之間),像電影中班恩就曾跟艾莉亞說:『妳可以直接跟他(甘丹)說』,抑或是班恩去找爸爸大衛時,並不是跟他要生活費或認祖歸宗之類的,只是去跟他要甘丹的監護權。

在講究個人自主與自由的同時,很容易有所衝突的便是「責任」,班恩若要照顧媽媽與弟弟,那他就得犧牲掉自己的人生(不只是生活,而是人生);正是在歐洲這種風氣下,強調情感的電影更是容易獲得歐洲觀眾(電影設定的觀影族群)的認同。

德國的長照制度

長照問題在文明社會已是個相當被重視的議題,要怎樣維護被照顧者人權的同時,又不犧牲家人照顧者的人生,一直都是個難題。電影背景是在歐洲科技與人權都相當先進的國家德國,電影在講述情感的同時,最後還是用兩全其美的辦法來解決問題:制度與設備完善的安養機構,既可讓需要被照顧的人獲得妥善的照顧,又不剝奪被照顧者與親友的情感連結。

附註:字幕把安養機構翻譯成「向日葵之家」,不知是否取自金門醫院同名的安養機構。

亞洲的社會福利制度普遍沒有歐洲來得好,而且免費或便宜的資源(像健保、救護車)、沒有嚴格審核的制度(像之前網路有篇文章曾提到歐洲有些車站沒設閘門,逃票容易,亞洲人覺得這漏洞不鑽是笨蛋)容易被濫用。台灣、日本、韓國、中國都有長照制度嚴重不完善的問題,相同的故事若發生在亞洲,容易以一種「生命無奈」來做為故事的結尾。

這會讓我想起之前一部探討安樂死議題的德國電影《生命騎士》(Hin und weg, 2014),或是飾演班恩的演員所演出的另一部電影《最後的馬拉松》(Sein letztes Rennen, 2013),德國電影對於人權議題的探討,想讓每個人都活得有尊嚴、活得有意義、活得快樂、活得自主這幾點,對台灣的觀眾來說是個很值得思考的議題。

放手

電影的主軸放在「放手」這個主題上(前提是前面提到社會有那樣的福利制度),我們都能看到班恩是無力24小時看照甘丹的,他第一次去找爸爸時,甘丹看電視跟著烹飪,差點燒死自己,第二次帶著他一起去找爸爸,則是引起不小的騷動。

這部電影是站在那種,我們國家的安養機構是很完善的(當然也勉勵投入這工作的人有那樣的理想性,而不是純粹為了賺錢生活,實際上並不想要這樣的工作與生活),試著放手讓家人獲得妥善的照顧吧!

觀影感受

這類照顧智能障礙親兄弟的電影並不罕見,我在看預告時就想起由成龍與洪金寶合演的《龍的心》(1985年)。這類型的電影很多時候觀眾看的是演員的演技,若演員能成功詮釋角色,往往也很容易成為觀眾心中的經典,大衛克勞斯的演技很好,自然生動,但不知是不是過於強調肢體語言的鏡頭安排,抑或是部分對我而言過於誇張的搞笑橋段(像是把警察踢出車外),我反而無法完全投入劇情之中,始終保持著一種我是在「看電影」的距離感,但還是有享受觀影樂趣。

原著作品

- 類型:小說

- 書名:Simple

- 作者:Marie-Aude Murail(瑪麗奧德謬海)

- 出版:2004年

附註:作者是法國人,原書名是 Simple,而電影是德國拍攝,取名為 Simpel。

觀賞平台

這是受「海鵬影業」邀請觀賞的電影特映會,觀賞戲院:真善美劇院

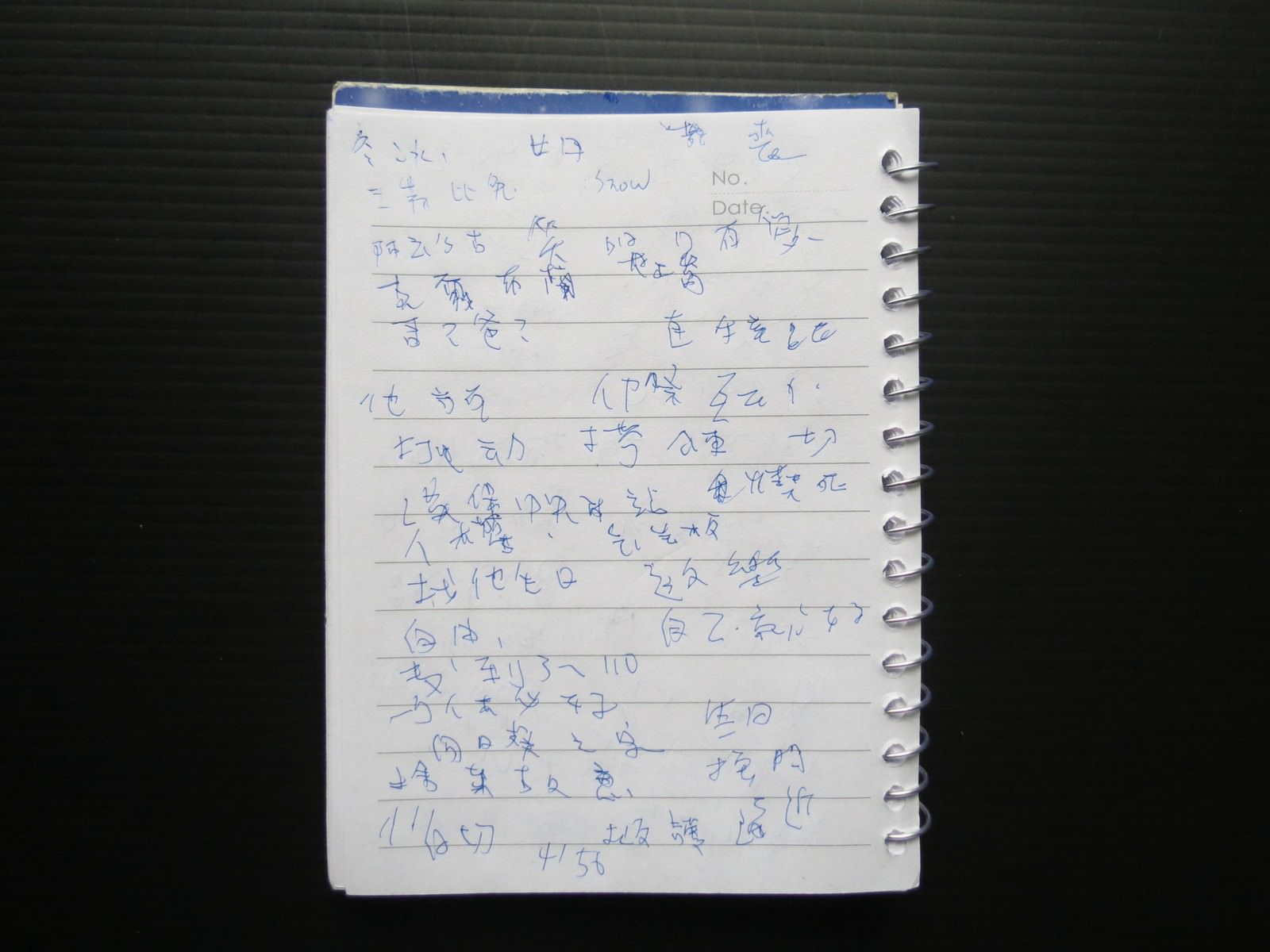

心得速記